| Originaltitel: Bliss__Herstellungsland: USA__Erscheinungsjahr: 2019__Regie: Joe Bliss__Darsteller: Dora Madison, Tru Collins, Rhys Wakefield, Jeremy Gardner, Graham Skipper, Chris McKenna, Rachel Avery, Mark Beltzman, George Wendt, Abraham Benrubi, Jesse Merlin, Matt Mercer u.a. |

Das Poster von „Bliss“

Die Haut eines Künstlers ist nicht gerade eine, die man sich freiwillig überstülpen würde. Ständig wäre man auf der Suche nach einem Schlüssel ins eigene Innere, um den blockierten Weg zur Kreativität freizulegen. Man wäre Sklave einer gierigen weißen Leinwand, die mit Form und Farbe gefüttert werden möchte. Bis das quadratische Monstrum an der Wand endlich satt wäre, zehrte es von jeglicher Lebensenergie, die es in einem engen Apartment am Rande der Stadt der Engel vor den Radar bekäme. Als schwarzes Loch saugte es unaufhörlich an seinem Wirt, der letztendlich als verschrumpelte Hülle in einem Massaker aus Farbklecksen zurückbleiben würde.

„Bliss“ ist einer von gleich zwei Neon-Alpträumen, die Regisseur Joe Begos allein im Jahr 2019 vorlegte. „VFW“ ist momentan bei weitem der bekanntere der Beiden, was wohl auch daran liegen mag, dass sich die Schnetzelorgien zäher Kriegsveteranen durch Horden freakiger Drogenjunkies wesentlich besser als Party-Event vermarkten lassen als die Geschichte einer jungen Künstlerin, die es ohne bewusstseinserweiternde Mittel nicht schafft, ihr neues Meisterwerk zu finalisieren und deswegen zu den Sternen greift.

Hier wie dort sind es also Drogen, die als Kickstart eine Spirale völliger Eskalation in Gang setzen, nur dass sich die Spirale in „Bliss“ viel zentrischer und gezielter um die einzige Hauptfigur wickeln kann. Das Ergebnis ist früh absehbar. Es entsteht ein elliptischer Rausch, dessen radikale Farben, Bewegungen und Geräusche den ohnehin recht dürftigen Inhalt mit Haut und Haar verschlungen haben, noch bevor sich überhaupt der erste Strich auf der grundierten Leinwand manifestiert hat. Und kaum ist das Crescendo auf dem ersten Höhepunkt in sich zusammengefallen, baut sich im Hintergrund bereits das nächste auf, diesmal noch höher und noch weiter von der greifbaren Realität entfernt.

In Dezzys Apartment entsteht etwas ganz Großes.

Hauptdarstellerin Dora Madison spielt dabei eine Figur, die sich alles andere als sympathisch präsentiert, geschweige denn Identifikationspotenzial in sich trägt. Ihre Dezzy wird als egozentrisches, bisweilen verzogen und respektlos auf ihre Umwelt reagierendes Gör gezeichnet, das den lieben langen Tag flucht wie ein Rohrspatz. Alleine in den ersten fünf Minuten sammeln sich bereits exakt 16 „Fucks“, „Fuckings“ oder ähnliche Deklinationen in ihrem Munde, dazu das ein oder andere „Asshole“ oder „Shit“ (und wohlgemerkt bestehen daraus die ersten beiden Minuten aus dem wortlosen Vorspann). Sie verweisen auf die vielen kleinen Kollisionen gegen die Barrieren des Lebens, in dem sich Dezzy vorwärts kämpft, um zum Ziel zu gelangen. Die Widerstände, die sie erfährt, sind dem Zuschauer nicht gänzlich unbekannt, handelt es sich doch oft um Klischees: Der Vermieter, der ungeduldig auf die nicht bezahlte Miete beharrt, der Auftraggeber, der seine Agentin während ihrer kreativen Blockade fallen lässt wie eine heiße Kartoffel. Es steht früh fest, dass man von „Bliss“ keinen raffinierten erzählerischen Aufbau erwarten kann oder gar intellektuelle Tiefe. Wohl aber einen audiovisuellen Erlebnisrausch, in dem man regelrecht zu ertrinken droht.

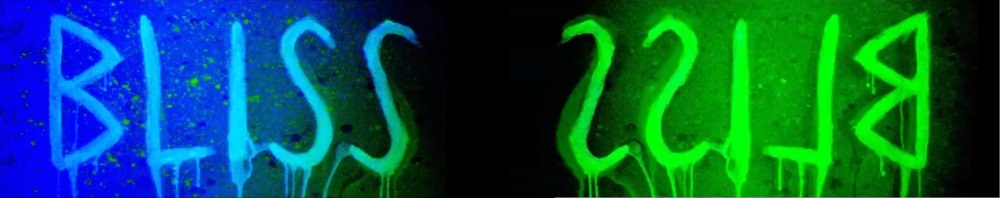

Daher rühren dann wohl auch die in der Presse exzessiv gebrauchten Vergleiche zu Gaspar Noé und Abel Ferrara. Deren poetische Anlagen können nicht gemeint sein, es dreht sich schließlich alles um die audiovisuelle Immersion. Los Angeles wird hauptsächlich bei Abenddämmerung gefilmt und in grobkörnige, analoge Bilder gekleidet. Schon der Vorspann hat sich seinen saftigen Warnhinweis vor epileptischen Anfällen redlich verdient, verläuft doch hier Neonfarbe über Neonfarbe, per Stroboskop im Wechsel ins Negativ verkehrt. Das Apartment der Künstlerin ist völlig von Malerei-Utensilien vereinnahmt, bietet dabei aber einen großzügigen Blick auf die flache, weitläufige Stadt, in der Cabrios parken und Palmen gepflanzt sind. Besucht werden überfüllte Bars mit Live-Auftritten lärmender Metal-Bands und private Parties mit hämmernden Beats. Mit Hochglanz und High Definition hat all das nichts zu tun, hochauflösende Details werden von Korn und Kontrast gnadenlos verschluckt. Ungewöhnliche Kamerawinkel und teils schwindelerregende Kreis- und Kopfüberfahrten setzen schließlich ein, sobald die Droge im Körper wirkt und den Film langsam zum symbolisch aufgeladenen Horrortrip entarten lässt.

Los Angeles hat für aufstrebende Künstler weniger Freiheiten zu bieten als man meinen könnte.

Wo „VFW“ nämlich Begos‘ Zombiefilm war, da ist „Bliss“ sein impressionistischer Beitrag zum Vampirfilm. Man könnte gar von einem Gegenentwurf zur expressionistischen Nicholas-Cage-Show aus „Vampire’s Kiss“ sprechen. Während Crazy Cage in der Yuppie-Groteske von 1989 durch ein betongraues New York stolzierte, das einer TV-Seifenoper der damaligen Zeit entnommen schien, um darin Max Schreck aus „Nosferatu“ wiederauferstehen zu lassen, da besteht Madisons schauspielerische Herausforderung darin, sich von der schrillen Umgebung erdrücken zu lassen. Sie kreischt, während sich die Wände über sie stülpen, sie lässt die Augen rollen und nach ihrer Transformation schließlich auch dadaistisch das Blut spritzen. Der eigentliche Star ist aber nicht sie, sondern das, was um sie herum geschieht. Die Kamera fährt Karussell, Kleckse werden zu Linien und lachende Stimmen verteilen sich über die Surroundkanäle. Auf der Tonspur geschehen Dinge von atemberaubender Sogwirkung, über das metallische Gehämmer von Bands wie Isis oder Deth Crux zieht sich eine Plane aus Ambient- und Drone-Geräuschen, die das surreale Geschehen so überzeugend begleiten, dass man sich selbst in einer Pfütze aus Farbe und Blut stehen sieht.

Die Struktur des Drehbuchs kann man dabei durchaus als zu repetitiv wahrnehmen. Schließlich türmt sich da ein Trip nach dem anderen auf, bevor er wieder in seine Bestandteile zerfällt und Platz macht für die nächste Welle. Dazwischen ist nicht allzu viel Platz, die nüchterne Realität zu erkunden. Einer möglichen Ermüdung wird aber durch den immer wilderen Seegang vorgebeugt. Je länger sich die Protagonistin in ihrer Ekstase befindet, desto rabiater werden die Regieanweisungen. Zum Ende hin fallen dann auch alle Tischmanieren weg und es wird mit bloßen Händen und Zähnen Fleisch aus Körpern gerissen, was das Zeug hält, derweil sich auf der Leinwand im Hintergrund langsam das finale Bild zusammensetzt für einen bitterbösen letzten Schlussgag.

Nein, dieses Kreuz hängt schon richtig herum.

So eine schnörkel- wie gnadenlose Linie kann sich Joe Begos aus zwei Gründen leisten: Weil er sich mit einer Nettolaufzeit von 75 Minuten dankenswert kurz fasst und weil es ihm gelingt, diese kurze Laufzeit mit anschwellendem Wahnsinn vom Feinsten zu füllen. Verglichen mit dem manchmal doch etwas ziellos wirkenden „VFW“ ist „Bliss“ der ungleich bessere, weil konzentrierter durchkomponierte Film. Einer, bei dem die exzentrischen visuellen Stilmittel auch wirklich eine Symbiose mit dem Inhalt eingehen, der seinerseits auf das Dürftigste reduziert wird. Man kann und wird Begos die Inhaltsleere sicherlich um Vorwurf machen und ihm unterstellen, dass er bei seiner zügellosen Pinselschwingerei die Grundierung vergessen hat. In der letzten Einstellung kommt dann auch noch der Kardinalfehler hinzu, das vollendete Werk zu offenbaren anstatt es im Dunkeln zu lassen. Auch wenn es erwartungsgemäß den hohen Erwartungen nicht standhält: Sein Anblick erfüllt kurz vor dem Abspann doch mit einem merkwürdigen Gefühl der Zufriedenheit.

![]()

Während sich „VFW“ relativ flott von Capelight Pictures geschnappt wurde, was vor rund einem Jahr beim Release der Heimkinomedien und Streaming-Angebote für einen gewissen Popularitätsboost sorgte, ist „Bliss“ hierzulande noch weitgehend unbekannt. Immerhin ist kürzlich über Indeed Film eine deutschsprachige Edition erschienen. Ob diese dafür sorgen kann, dass der Bekanntheitsgrad ansteigen wird, bleibt fraglich, handelt es sich doch um einen limitierten Release in hochpreisigen Mediabooks von geringer Auflage.

Schaut in den Trailer von „Bliss“

httpv://www.youtube.com/watch?v=OI8fjr4Va7Q

Die Veröffentlichungen des Filmes von Joe Begos

Die vorliegende Rezension basiert auf der britischen Blu-ray von Eureka. Diese bietet den Hauptfilm im extra breiten 2,39:1 Format. Der englische Ton kann in 2.0 und 5.1 angewählt werden. Wer über das entsprechende Equipment verfügt, sollte unbedingt die Surround-Spur anwählen, die einige starke Effekte zu bieten hat. Außerdem sind noch gleich drei Audiokommentare dabei: Regisseur Joe Begos bittet gleich zweimal zum Talk, einmal mit Hauptdarstellerin Dora Madison und einmal mit dem Produzenten und dem Effekte-Team. Im dritten Kommentar gehen die Filmhistoriker Kat Ellinger und Sam Deighan die Sichtung aus einer distanzierteren Perspektive an. Zusätzlich findet man eine durchaus lohnenswerte gelöschte Szene, die mit einem praktischen Effekt endet, sowie den Trailer.

Bei der Verpackung handelt es sich um ein handelsübliches Keep Case, auf dessen Wendecover das Gemälde aus dem Film abgedruckt ist. Schön: Das Keep Case ist dunkel getönt, so dass der Innendruck fast wie ein Easter Egg versteckt wird, was recht geschmackvoll wirkt. Indeed Films geht da weniger subtil vor und verarbeitet das Gemälde gleich auf einem der drei Cover-Varianten.

Die deutschen Veröffentlichungen im Mediabook lassen den dritten Audiokommentar missen, bieten dafür aber ein hübsches Booklet, das sich mit dem Werk von Regisseur Joe Begos auseinandersetzt. Die Deleted Scene findet sich auch hier, dazu diverse Trailer. Leider wirkt die Synchronisation in einigen Momenten nicht so wertig.

Sascha Ganser (Vince)

Was hältst du von dem Film?

Zur Filmdiskussion bei Liquid-Love

| Copyright aller Filmbilder/Label: Eureka!__FSK Freigabe: 18 (UK) / ungeprüft (Deutschland)__Geschnitten: Nein__Blu Ray/DVD: Ja / Ja |