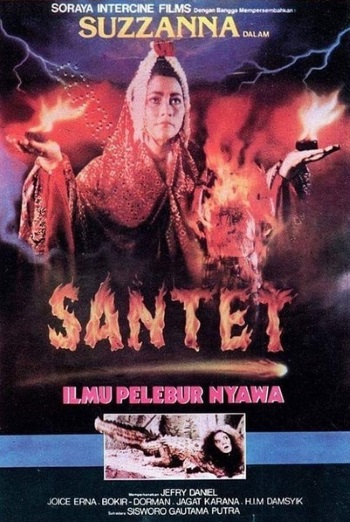

| Originaltitel: Santet – Ilmu pelebur nyawa__Herstellungsland: Indonesien__Erscheinungsjahr: 1988__Regie: Sisworo Gautama Putra__Darsteller: Suzzanna, Jeffry Daniel, Joice Erna, Igln Jagatkarana, K. Arief Raduma, H.I.M. Damsyik, H. Bokir, Siti, Dorman Borisman, Karsiman Gada, Belkiez Rachman, Tonny Damanik, Arbi Soetama, Yulie Soleh u.a. |

Das Poster von “Santet”.

„Erstens: Entwende die frische Plazenta vom Geburtsort des jüngsten Kindes im Dorf und verspeise sie. Zweitens: Bade einen vollen Tag und eine volle Nacht mit den Krokodilen im See. Drittens: Spaziere eine Runde nackt durch das Dorf, wenn Vollmond ist. Noch Fragen?“

Ja, also, da könnte beim Europäer mit westlichen Sehgewohnheiten durchaus die ein oder andere aufkommen…

„Santet“, um das größte Fragezeichen vorab aufzulösen, ist eine dem Voodoo nicht unähnliche Form der schwarzen Magie aus Indonesien, bei der einer Person durch die Verwendung eines Mediums kontaktlos Schaden zugefügt werden kann. Der nach dieser Praktik benannte Film aus dem Jahr 1988 ist folglich ein Horror-Vertreter der Spielart „Black Magic“. Was in den 60er Jahren dank etlicher Gothicstreifen in Amerika, Großbritannien und auf dem europäischen Festland durchaus etabliert war, das verlagerte sich in den späten 70ern, endgültig aber wohl in den effektreichen 80er Jahren, zunehmend in den asiatischen Raum, wo Obskuritäten wie „Black Magic“ (1975), „Seeding of a Ghost“ (1983) oder „The Boxer’s Omen“ (1983) für eine neue Unterkategorie des Okkulthorrors sorgten.

Nun waren Geister und Magie ja gerade auf der östlichen Seite der Erdkugel immer schon in der Folklore verankert, und auch die indonesische Filmindustrie wollte sich diesen Einflüssen nie verwehren. Vampire, Dämonen und spektrale Wesen tummeln sich in allen Variationen in ihren Produktionen. Vor allem weibliche Geistererscheinungen wie die Kuntilanak oder die Sundel Bolong haben sich dauerhaft etabliert und tauchen auch heute noch in vielen Produktionen aus dem Inselstaat auf.

Idee! Ich bringe meine Alte um die Ecke und schieb es dem alten Kleriker in die Schuhe.

So befremdlich die einleitende To-Do-Liste also auf den ersten Blick erscheinen mag, sie ist eingebettet in eine über zwei Jahrzehnte hinweg erschöpfend ausgelebte Tradition, denn „Santet“ steht eher am Ende einer auslaufenden Phase, kurz bevor die Diktatur Haji Mohamed Suhartos nicht mehr nur Zensuren im gestalterischen Ausdruck mit sich brachte, sondern die Herstellung vieler Filme in den 90ern effektiv behinderte.

Wie sehr „Santet“ ein Konglomerat der vorherigen beiden Dekaden ist, lässt sich wohl am ehesten an Hauptdarstellerin Suzzanna ablesen. 46-jährig verströmt die längst zur „Königin des indonesischen Horrorfilms“ erklärte Schauspielerin eine fast schon hypnotisch zu bezeichnende Präsenz, die ihre reine physische Anwesenheit bei weitem überstrahlt. In ihrem versteinerten Blick spiegeln sich unzählige ihrer vergangenen Rollen, alleine zwölf davon unter der Regie von Sisworo Gautama Putra. Hier kommen Beide zum dreizehnten Mal zusammen.

Ein solches Spätwerk einer Epoche eignet sich vermutlich gut für den Quereinstieg in eine fremde Kultur des Filmemachens, zumal Putra zum Einstieg in die Handlung nicht gleich mit Zauberflüchen um sich wirft, sondern eine charakteristische Szene aus der Mittel- bis Unterschicht wählt, die es erlaubt, sich in den Tagesablauf des Dorfes einzufinden. Wir lernen Bisman kennen, ein Ekelpaket mit teigigem Kratergesicht, das sich in einer schummrigen Bar mit zwei jungen Dingern vergnügt, während seine Frau mit Fieber im Nebenzimmer liegt. Er entscheidet sich kurzerhand, das lästige, kranke Anhängsel mit einem gepanschten Drink zu vergiften und den Mord dem örtlichen Geistlichen in die Schuhe zu schieben. Damit bringt er übernatürliches Unheil über das Dorf, denn Katemi (Suzzanna), die Frau des Geistlichen, flüchtet in den Wald, wo ihr von der Hexe Nyi Angker (Joice Erna) düstere Mächte verliehen werden… nun, jedenfalls, sobald die anfangs erwähnten drei Aufgaben erledigt worden sind.

Eine seltene Fotografie des berüchtigten indonesischen Kurzschnauzenkrokodils.

In seiner bunten Ausleuchtung, die das kräftige Grün der umliegenden Natur gegen die Farbtupfer der schlichten Häuser und der Kleidung der Dorfbewohner ausspielt, fühlt sich „Santet“ trotz des bodenständigen Einstiegs zumindest optisch von Beginn an wie ein Märchen an. Wellen, die gegen die felsige Küste schlagen, eröffnen den Film und lokalisieren den Schauplatz als etwas von der Großstadtzivilisation Abgeschiedenes. Der Tümpel, in dem Katemi auf die Hexe stößt, ist mit überdimensionalen Pilzen geschmückt, beinahe wie in „Alice im Wunderland“. Die Hexe selbst ist ein sprechender weiblicher Kopf, der auf dem Körper eines Krokodils thront. Auch sie könnte Lewis Carrolls Fantasie entsprungen sein, wären Krokodile nicht so ganz und gar unbritisch. Doch die Unheimlichkeit, die dieses sprechende Gipskrokodil trotz der durchschaubaren Bastelarbeit verströmt, und zwar gerade weil der Kopf der Darstellerin so lebensecht aus dem Rest ragt, kann es durchaus mit jener der Grinsekatze aufnehmen. Es folgt eine erste Effektsequenz von vielen, die daraufhin nie im Exzess, sondern stets wohldosiert über den kompletten Film verteilt werden: Ein starrer Blick nur, und die Beine der Besucherin werfen blutige Blasen, aus denen sich lebensechte Aale schlängeln.

Die klebrig-blumige Darbietung relativ drastischer, wenn auch durchschaubarer Body-Horror-Effekte hat zur Folge, dass man sich so fühlt, wie man sich als Kind beim Lesen eines besonders grausamen Märchens fühlte, inklusive dieser Furcht, dass Übernatürliches durchaus echten körperlichen Schaden anrichten kann. Man spürt, dass hier im Rahmen einer aktiven Zensur permanent mit dem Darstellbaren jongliert wird, um den angemessenen Ton zwischen phantastischer Unterhaltung und der Reflexion gesellschaftlicher Zustände zu treffen und dabei religiöse oder sexuelle Aspekte zwar zu streifen, aber nicht auszuschlachten.

Italienisches Essen bekommt nicht jedem gut.

Als Konsequenz nähert man sich solchen Aspekten spielerisch bis unschuldig, ohne dabei beharrlich einer Agenda zu folgen oder mit letzter Konsequenz ein Statement setzen zu wollen. Den Nude Walk aus der dritten Prüfung bestreitet Suzzanna beispielsweise, indem ihr langes Haar alle pikanten Körperstellen verdeckt, nahezu so, als trüge sie ein kulturelles Feigenblatt. Als sie in diesem Dress zwei Männern auf Patrouille begegnet, artet die Szene zunächst in eine Klamauk-Nummer und schließlich sogar in ein spontanes Musical aus, auf dessen Höhepunkt auf einmal ein Rambo-Verschnitt das Tanzbein schwingt – nicht nur ein Verweis auf „Rambo II – Der Auftrag“ (1985), in dem Sylvester Stallone auf der anderen Seite des Meeres in Vietnam aufräumte, sondern auch auf das indonesische Rambo-Rip-Off „Der Intruder“, der 1986 unters Volk gebracht wurde.

Ausschließlich im eigenen Safte wird also nicht geschmort, westliche Einflüsse sind durchaus zugegen, und selbiges kann man über den Osten (bzw. den Norden aus indonesischer Perspektive) behaupten. Als Katemi wie eine Sirene durch die Wälder streift und einem armen Verehrer in comichaften Akkordeon-Boxershorts den Kopf verdreht, schraubt sie ihren eigenen Kopf kurzerhand ab und hält ihn dem verdutzten Mann entgegen. Nicht nur was das Motiv angeht, auch die gesamte Ästhetik betreffend kann man da kaum mehr anders als an die japanische Groteske „Hausu“ (1977) zu denken, die ähnlich spielerisch, wenngleich noch experimenteller, die Grenzen zwischen Phantasmen und Körperlichkeit aufweichte.

Na wer wird denn hier gleich den Kopf verlieren?

Und so schweift der Film immer wieder in vermeintlich belanglose Sackgassen seines Drehbuchs ab, die den einfachen Plot um Rache und Vergeltung keinen Deut weiterbringen, jedoch stets Anlass geben, eine weitere Absurdität aus dem Hut zu zaubern. Dazu gehört im weiteren Verlauf auch die äußerst krude Verwandlung eines Charakters in einen Wolfsmenschen, sowie eine hochgradig absurde, mit erotischen Machtverhältnissen spielende Traumsequenz, ausstaffiert mit einem Weichzeichner, so soft und kuschelig wie bei David Hamilton. Dazu weitere Schlangen, Frösche und sonstiges Getier, das sich windend aus offenen Wunden befreit, während sich kleine Schwalle roter Farbe auf den Waldboden ergießen. Obwohl hier manchmal grundsätzlich die eine Szene nicht zur anderen passt, gelingen dennoch immer wieder absolut nahtlose Übergänge, die absolut mühelos wirken in der Verknüpfung vermeintlich nicht zusammenpassender Bestandteile.

„Santet“ ist letztlich nüchtern betrachtet nicht halb so freaky wie seine Synopsis unter Umständen klingt. Es ist eben in der Geisteshaltung kein Werk der Extreme, so wie manches, was im gleichen Jahrzehnt aus Hongkong oder Japan zu dem Thema abgeliefert wurde. Man spürt, dass die Macher Regeln zu beachten hatten bei dem Spagat, die unendlichen Möglichkeiten des Phantastischen Films nicht über die Grenzen kultureller Befindlichkeiten schwappen zu lassen. Gerade zum Ende hin werden diese in Form von religiösen Verweisen dabei sogar omnipräsent ins Skript eingebaut, um die Ehrfurcht der Einheimischen vor dem Übernatürlichen zu betonen, ohne sie aber jemals wahrhaft zu demontieren. Satirisch wird es allenfalls in Bezug auf einzelne Popkulturverweise, und selbst das eher in einem harmlosen Rahmen. Aber: Aufgrund seiner demonstrierten Leichtigkeit im Umgang mit Horror und Comedy, seiner fantasievollen Ausstattung, den handwerklich grobschlächtigen, aber durchaus faszinierenden Effekten und nicht zuletzt der gereiften Ausstrahlung der indonesischen Horror-Ikone Suzzanna eignet sich dieser späte Beitrag zum Thema „schwarze Magie“ jedoch hervorragend, um einen seltenen Blick auf die Wurzeln des indonesischen Horrorfilms zu werfen, die selbst in heutigen Produktionen aus dem Land noch erkennbar sind.

![]()

Bis vor kurzem gab es nur wenig Hinweise darauf, dass „Santet“ irgendwo auf der Welt als Heimkino-Medium existiert. Vermutlich wird es mal eine VHS gegeben haben, wurde der Film doch im Video-Zeitalter produziert. Inzwischen wurde aber zumindest in den USA Abhilfe geschaffen: „Santet“ erschien über Vinegar Syndrome zusammen mit der Fortsetzung „Santet 2“ aus dem Jahr 1989 im Februar 2024 auf Blu-ray. Beide Filme befinden sich dabei auf einer Disc. Abgesehen von einem Audiokommentar für „Santet“ von Filmhistoriker Dr. Ekky Imanjaya sind auf der Blu-ray keine Extras enthalten. Die Filme kommen im indonesischen Originalton mit optionalen englischen Untertiteln. Begleitend findet man ein 16-seitiges Booklet mit einem Text von Thomas Barker über die Hauptdarstellerin. Die auf 6.000 Stück limitierte Erstauflage kommt außerdem im Slipcover. Wer einen Import in Erwägung zieht, kann bedenkenlos zugreifen: Die Disc ist codefree und somit auch auf heimischen Playern abspielbar.

Sascha Ganser (Vince)

Was hältst du von dem Film?

Zur Filmdiskussion bei Liquid-Love

| Copyright aller Filmbilder/Label: Vinegar Syndrome__FSK Freigabe: ungeprüft__Geschnitten: Nein__Blu Ray/DVD: Ja (USA) / Nein |